漢字不僅是中文書寫的基礎,更是中華文化的重要載體。然而,在對外華語教學的過程中,許多外國學生對漢字的學習感到困難,甚至覺得它「落伍」或「過於複雜」。這樣的刻板印象,究竟是如何形成的?我們該如何幫助學生克服這些學習障礙,並真正理解漢字的文化價值?

本篇文章將從漢字的文化內涵、歷史演變、與拼音文字的對比、以及不同學生的學習特點,深入探討如何有效進行對外漢字教學,並提供具體的教學策略與建議。

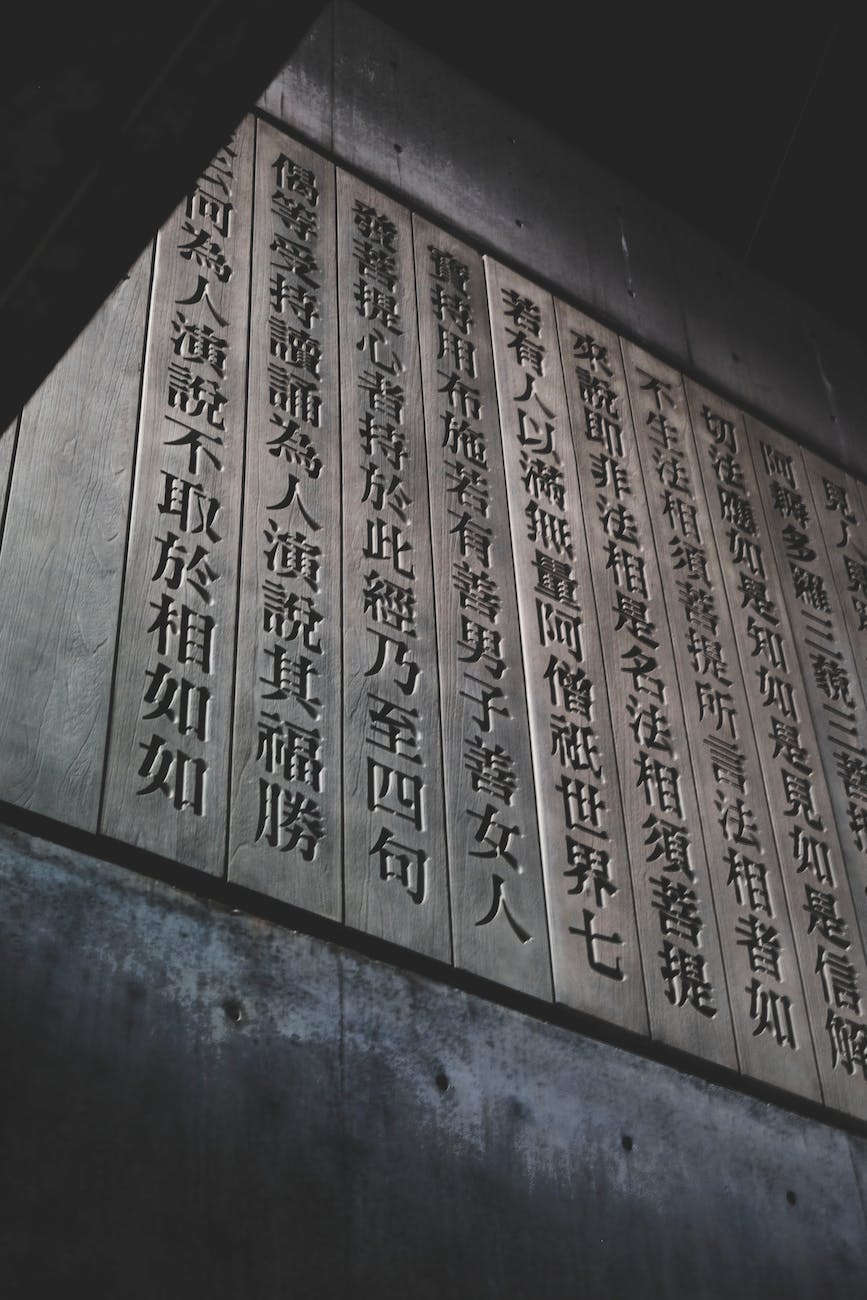

漢字與文化:打破刻板印象,展現中華智慧

在某些外國學生的眼中,漢字可能僅僅是一種繁瑣的書寫系統,甚至被認為不如拼音文字「進步」。這樣的觀點其實反映了文化差異——西方語言學更強調語言的實用性與溝通功能,而漢字則不只是用來記錄語音,更承載了深厚的文化與哲理。例如:

- 「財」字的文化內涵:「財」由「貝」和「才」組成,「貝」代表古代貨幣,而「才」象徵裁度與節制,這顯示中國文化對財富的態度——財富應當取之有道,而非單純的物質追求。

- 「學」字的結構意義:「學」字由「𦥯(爻)」和「子」組成,表示兒童透過模仿學習,體現了中國文化強調「學而時習之」的教育觀念。

這些例子都顯示,漢字不只是符號,更承載了文化與智慧。在教學中,我們應該讓學生理解漢字背後的故事,這樣才能讓他們產生學習興趣。

漢字 VS. 拼音文字:全球唯一仍通行的表意文字

世界上的文字系統大致可分為兩類:

- 音系文字(拼音文字):如英語、法語、西班牙語,它們主要透過字母組合來表達語音。

- 形系文字(表意文字):如漢字,它的字形本身就能傳達意義,而非僅僅代表發音。

世界上曾經出現過許多象形文字系統,例如:

- 埃及的聖體字(碑銘體→僧侶體→大眾體)

- 亞述的楔形文字

- 猶加敦的馬雅文字

然而,這些古老的表意文字最終都逐漸被拼音文字取代,只有漢字仍然廣泛使用。這不僅是因為漢字擁有靈活的造字能力,還因為它與中華文化的思想傳承密不可分。例如,在中國歷史上,漢字的書寫方式、字形結構,甚至簡化與繁體之間的爭議,都與政治、文化、教育政策緊密相關。

不同背景學生的漢字學習挑戰

在對外漢字教學中,我們會發現不同文化背景的學生對於漢字的學習方式與挑戰各不相同:

- 漢字文化圈(韓國、日本)

- 這些地區的學生對漢字已有一定的認知,因此學習新詞時較易理解詞義。

- 但因為母語中的漢字書寫方式有所不同,可能會出現「負遷移」(如日語漢字的簡化方式與中文不同)。

- 非漢字文化圈(歐美、東南亞)

- 這類學生通常對聽說能力較有信心,但對於漢字的書寫感到困難。

- 其中,部分學生甚至認為漢字過於傳統,不如拼音文字直觀易學。

- 教師需要透過「字形結構分析」與「圖像聯想法」來幫助他們建立漢字概念。

漢字的歷史演變與學習策略

為了讓學生更容易學習漢字,我們可以從漢字的歷史演變切入,幫助他們理解字形如何發展:

- 甲骨文(商朝)— 最早的成熟漢字系統,刻寫於龜甲獸骨上。

- 金文(周朝)— 鑄刻於青銅器上,字形更流暢。

- 篆書(秦朝)— 秦始皇統一文字,奠定現代漢字基礎。

- 隸書(漢朝)— 漢字結構開始變得簡潔、書寫更方便。

- 楷書(魏晉南北朝)— 成為現代標準書寫體。

這樣的歷史背景不僅讓學生了解漢字如何演變,也能讓他們感受到漢字作為文化載體的重要性。

華語教師的實用教學建議

根據洪燕梅老師的教學心得,以下幾點對外漢字教學策略值得參考:

- 了解學生的文化背景,建立信任感。

- 避免空泛的大道理,讓教學更貼近學生需求。

- 掌握漢字的過去、現在與未來,並用生動方式呈現。

- 加入文化導入,讓漢字不只是符號,而是一種生活智慧。

- 強調實用性,例如用高頻詞教學法,提高學習效率。

- 漢字教學應兼顧理解、記憶與應用,幫助學生全面掌握。

結語:讓漢字成為跨文化交流的橋樑

漢字不僅是一種書寫系統,更是中華文化的重要象徵。透過有效的教學策略,我們可以讓外國學生從單純的「記憶」提升到真正「理解」漢字的意義,進而提升學習興趣與成效。對外漢字教學的目標,不只是讓學生會寫幾個字,而是讓他們感受到漢字所蘊含的智慧與文化價值,讓漢字成為跨文化交流的橋樑。